インド・ムザファルナガル生まれ。

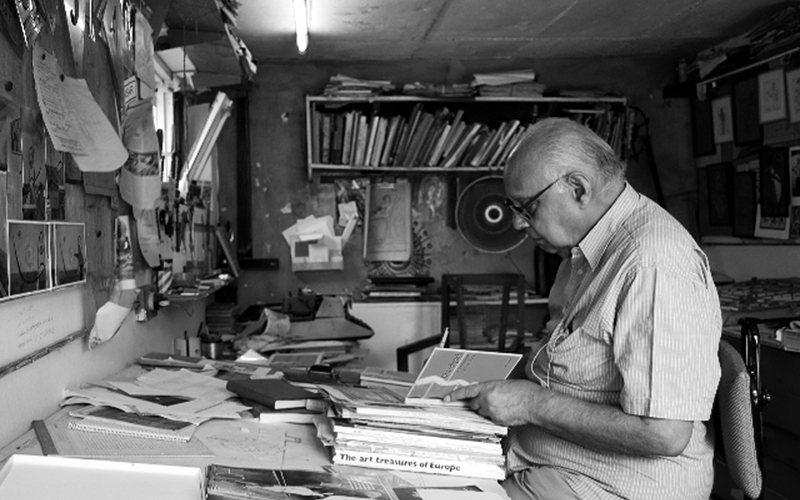

アディティヤ・プラカーシュ(1924–2008)は、建築家、家具デザイナー、画家、写真家、作家、そして演劇愛好家として、ジャンルを横断する多才な活動を展開しました。インド独立後の国家建設を担った第一世代の建築家のひとりとして、彼は早くからモダニズムに傾倒し、その理念を建築・教育・デザインの領域で一貫して追求しました。

1952年、ロンドンでの建築教育を経て帰国したプラカーシュは、当時ネール政権の肝いりで進められていた新都市チャンディーガルの都市計画に、ジュニアアーキテクトとして参加。チャンディーガルは、独立インドの精神を象徴する都市として構想され、ル・コルビュジエとピエール・ジャンヌレが都市の基本構想と建築群を監修していました。そのなかでプラカーシュは、彼らの思想を現場で体現する実務の最前線に立ち、公共施設や教育機関、文化施設などの設計に携わります。

在籍した1963年までの間に、チャンディーガル建築大学(CCA)、中央工芸研究所、インド・スイス訓練センター、教科書印刷所、地方裁判所、複数の劇場などを手がけました。また、タゴール劇場をはじめとする公共施設においては、家具デザインも担当し、チャンディーガル家具の多様性と完成度に貢献しました。

当時進めていたタゴール劇場の設計では、ジャンヌレが自身の案よりもプラカーシュに設計を委ねたことがあり、これを彼は「大きな恩義」として語っています 。さらに、ジャンヌレは15年間チャンディーガルに滞在し、地元職人とともに家具制作に努め、その過程でプラカーシュとも深い設計対話を交わていたことから、ジャンヌレ自身もプラカーシュに対する信頼が厚かったことが伺えます。

一方、プラカーシュはコルビュジエに対しても敬意を抱きつつ、設計改善を積極的におこいないました。例えば、コルビュジエのモデュロールを「インド産レンガ」の大きさに適応させたのは、その代表例です。プラカーシュは、単にヨーロッパ的なモダニズムを導入するのではなく、現地の技術・素材・気候を踏まえた主体的な継承を実践しました。

1963年にはパンジャーブ農業大学のキャンパス設計を任され、まもなくCCAの校長に就任。1982年まで教育者として後進の育成に尽力し、建築と社会の関係性を重視した思想を次世代へと継承しました。チャンディーガルといえばコルビュジエやジャンヌレに注目が集まりがちですが、都市が現在も美しく、実用的に機能し続けている背景には、プラカーシュの着実かつ継続的な仕事が大きく貢献しており、彼はまさにその発展を支えた功労者のひとりです。

その後も建築にとどまらず、絵画、写真、執筆といった多様な表現を通じて、自身の思想と美学を生涯にわたって探求しました。2008年に逝去するまで、彼は近代インド建築とデザイン文化の形成において欠かせない存在であり、その遺産は現在も高く評価されています。

彼が設計した建築や家具はいまも多くが現役で使用されており、単なる“遺産”としてではなく、チャンディーガルの人々の暮らしの中に自然に溶け込み、当時と変わらぬ美しさと機能性を保っています。その仕事は現代の若い建築家やデザイナーたちにも影響を与えており、気候や素材、人の動きに耳を傾ける設計姿勢として再評価されています。

アディティヤ・プラカーシュ(1924–2008)は、建築家、家具デザイナー、画家、写真家、作家、そして演劇愛好家として、ジャンルを横断する多才な活動を展開しました。インド独立後の国家建設を担った第一世代の建築家のひとりとして、彼は早くからモダニズムに傾倒し、その理念を建築・教育・デザインの領域で一貫して追求しました。

1952年、ロンドンでの建築教育を経て帰国したプラカーシュは、当時ネール政権の肝いりで進められていた新都市チャンディーガルの都市計画に、ジュニアアーキテクトとして参加。チャンディーガルは、独立インドの精神を象徴する都市として構想され、ル・コルビュジエとピエール・ジャンヌレが都市の基本構想と建築群を監修していました。そのなかでプラカーシュは、彼らの思想を現場で体現する実務の最前線に立ち、公共施設や教育機関、文化施設などの設計に携わります。

在籍した1963年までの間に、チャンディーガル建築大学(CCA)、中央工芸研究所、インド・スイス訓練センター、教科書印刷所、地方裁判所、複数の劇場などを手がけました。また、タゴール劇場をはじめとする公共施設においては、家具デザインも担当し、チャンディーガル家具の多様性と完成度に貢献しました。

当時進めていたタゴール劇場の設計では、ジャンヌレが自身の案よりもプラカーシュに設計を委ねたことがあり、これを彼は「大きな恩義」として語っています 。さらに、ジャンヌレは15年間チャンディーガルに滞在し、地元職人とともに家具制作に努め、その過程でプラカーシュとも深い設計対話を交わていたことから、ジャンヌレ自身もプラカーシュに対する信頼が厚かったことが伺えます。

一方、プラカーシュはコルビュジエに対しても敬意を抱きつつ、設計改善を積極的におこいないました。例えば、コルビュジエのモデュロールを「インド産レンガ」の大きさに適応させたのは、その代表例です。プラカーシュは、単にヨーロッパ的なモダニズムを導入するのではなく、現地の技術・素材・気候を踏まえた主体的な継承を実践しました。

1963年にはパンジャーブ農業大学のキャンパス設計を任され、まもなくCCAの校長に就任。1982年まで教育者として後進の育成に尽力し、建築と社会の関係性を重視した思想を次世代へと継承しました。チャンディーガルといえばコルビュジエやジャンヌレに注目が集まりがちですが、都市が現在も美しく、実用的に機能し続けている背景には、プラカーシュの着実かつ継続的な仕事が大きく貢献しており、彼はまさにその発展を支えた功労者のひとりです。

その後も建築にとどまらず、絵画、写真、執筆といった多様な表現を通じて、自身の思想と美学を生涯にわたって探求しました。2008年に逝去するまで、彼は近代インド建築とデザイン文化の形成において欠かせない存在であり、その遺産は現在も高く評価されています。

彼が設計した建築や家具はいまも多くが現役で使用されており、単なる“遺産”としてではなく、チャンディーガルの人々の暮らしの中に自然に溶け込み、当時と変わらぬ美しさと機能性を保っています。その仕事は現代の若い建築家やデザイナーたちにも影響を与えており、気候や素材、人の動きに耳を傾ける設計姿勢として再評価されています。